はじめてでも安心!丁寧な査読付き症例検討会

今回は、当法人で行われる症例検討会について説明します。

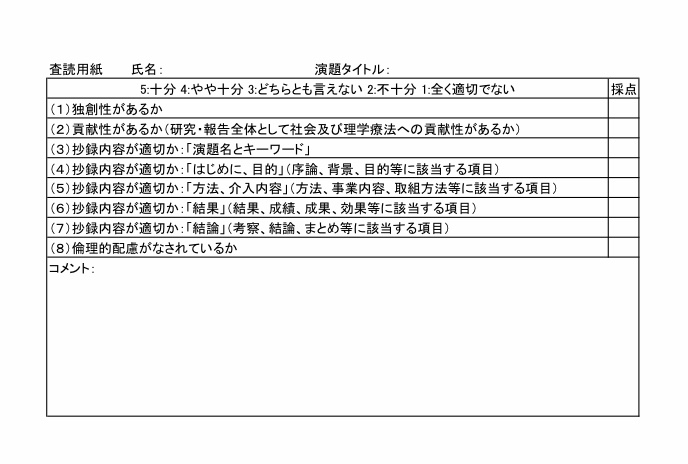

当法人の症例検討会では、上記の査読用紙を用いて、演題を適切に評価しています。症例検討会の目的は、担当症例の評価や介入内容、結果に対する考察などを検討することです。これらを満たすために、評価や介入内容、考察を適切に聴講者へ伝える必要があります。せっかく時間をとって参加したのに、発表者も求めているものが得られなかった、、聴講者も、良くわからなかった、、では誰も得しないですし、何より協力してくださった患者さんに申し訳ないですよね。そんなことにならない仕組みを作る必要があります。その一つとして、査読用紙を用いての採否の検討です。発表に資する一定水準を満たしていない場合は、発表できないわけです。それでは、具体的にみていきます。

独創性があるか

同じようなことを同じ角度から同じように検討しても意味はないです。例えば、同じ疾患であっても介入の方法を変更してみた、などは独創性があります。また、同じ疾患、同じ介入であっても結果の解釈に違いがあれば(違いを伝える論理がしっかりしていれば)それも有意義です。一般的には症例検討会は、①レアなケース ②よくあるケースだか特徴的なケース ③よくあるケースだがそれぞれ少しずつ違うために積み重ねた方が良いケース のどれかに当てはまれば、発表の意義は大きいでしょう。

貢献性があるか

これは発表に意味があるかってことを考えます。発表を通して、他人の理学療法や考え方に影響を与えるかという視点です。抄録を作るときに、この発表を聞いたヒトに、価値があるかな?って考えてみてください。聴講者を想像して、価値がないなって思うならそれは貢献性が乏しい可能性があります。

適切か

ここは、それぞれの項目が適切かをみています。「演題名とキーワード」から連想される内容が本文と合致しているか。「はじめに、目的」は、発表の目的やそれに至る背景が矛盾なく説明されているか。「方法、介入内容」は、評価、介入内容が客観的に記載されているか。目的と合致した評価、介入が行われているか。「結果」は、客観的に捉えられる指標で記載されているか。「結論」は、介入から結果までの解釈を、論理の飛躍なく分析できているか。シンプルに書きましたが、このあたりを意識してみると、ぐぐっと抄録の質は上がると思います。

倫理的配慮

普段の介入を報告する場合は、本発表への説明および、同意が必要です。今までにやったことないことや、ガイドラインで言われていないことを行う場合は、倫理委員会に申請する必要があります。

と、いうような視点で私たちはチェックしています。

投稿者プロフィール

-

執筆監修

一般社団法人日本リハフィット協会 代表理事

国家資格(理学療法士取得)

脳卒中認定理学療法士

促通反復療法「川平法」認定施設

総合病院に10年勤務後、

埼玉県桶川市→上尾でリハビリ施設設立 5年目

2018年に日本離床学会で最優秀演題賞を受賞

臨床とビジネスの双方から挑戦を繰り返している

————————————————————

〒362-0075 埼玉県上尾市柏座1-11-11

サンビューハイツ101

一般社団法人日本リハフィット協会

電話番号:048-788-4608

————————————————————

最新の投稿